2.メンタルトレーニングの導入と今後の展開について:2問目

(2)教育現場への普及と継続的なメンタルトレーニングの必要性について

2問目

メンタルトレーニングは、単にスポーツ場面におけるパフォーマンス向上だけでなく、日常生活や人間関係においても有効であり、教育現場との親和性も高いと考えます。

本市では令和7年度、教職員を対象としたメンタルトレーニング研修が総合体育館で行われました。

この研修には、校長・教頭・統括教諭など約150名が参加し、「感情を整える力は、教育者にとって技術であり、訓練できるものである」との講師の言葉が非常に印象的だったと伺っています。

講演では、「感情の防災訓練」という視点のもと、呼吸法やメタ認知、後出しジャンケン理論といった具体的な手法が紹介され、参加者からは「子どもや保護者との関係にすぐに活かせる」「ネガティブな感情を“スパイス”として捉える視点が参考になった」といった前向きな声も多く寄せられました。

こうした取組は、教職員のメンタルヘルス向上に資するだけでなく、学校現場全体の対話や空気感の改善にもつながると考えられます。

本市として、今後こうした研修を単発で終わらせず、研修体系の中に組み込み、継続的に実施していく考えがあるのか、伺います。

◆教育長答弁

教職員研修や児童・生徒全体など、教育現場への普及展開に向け、教育的な位置づけについてお答えいたします。

本市の教育基本計画では、学校教育や社会教育を中心に、他を思いやる心や感動する心など「豊かな人間性」と、自ら考え、判断し、表現することにより、様々な問題に積極的に対応し解決していくことができる「自律性」をはぐくむことを基本理念としております。

複雑で予測困難な社会を生き抜くため、いわゆる「令和の日本型学校教育」においては、教員は児童・生徒の主体的な学びに伴走する役割が求められております。

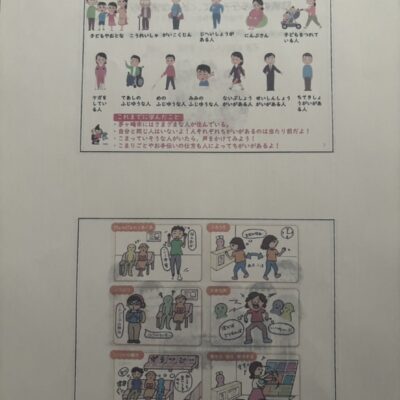

また、児童・生徒は、あらゆる他者との対話や協力を通じて、相互に学び合うことで、課題に対する理解を深められる一方、児童・生徒が自身の不安や悩みに向き合い、困難を乗り越える力を身に付けることは大変重要であります。

このことから、メンタルトレーニングの技法は、児童・生徒及び、教員にとって、有効な手法のひとつであると捉えております。

◆教育指導担当部長答弁

教育長から答弁いたしました、教職員研修や児童・ 生徒全体など、教育現場への普及展開に向け、教育的な位置づけの詳細についてお答えいたします。

現在、メンタルトレーニングの有効性は教育現場においても認識されており、これまでも多くの学校で活用されてきたところです。

各学校においては、「体育」「保健体育」「特別の教科道徳」をはじめ、 各教科や学校行事等の中で、目標設定の重要性や仲間と課題を達成する喜び、適切な判断力、ストレスへの対処、感情のコントロールを目指す取組などを系統的に積み重ね、自律的な学習者へと成長を促しております。

一方、教職員については、多岐に渡る業務により、多くのストレスを抱えていることから、メンタルヘルスの手法が教職経験に応じた県の基本研修に位置づけられております。

今後も、児童・生徒及び教職員が持てる力を発揮し、心の健康を保つことができるよう、既存の取組に加えて、関係部局と連携を図りながら、より効果的な取組となるよう努めてまいります。

メッセージ受付中!

茅ヶ崎のまちのこと、市議会のこと、みなさんの暮らしの中でのお気づきのことなど、

何かありましたらお気軽にお問い合わせください。

内容をしっかりと拝見し、お返事させていただきます。